2024年的武汉全国骨科大会(COA)上,清华大学北京清华长庚医院余家阔教授团队和企业合作研发的膝关节交叉韧带双束重建和全能重建手术机器人发布,从此进入临床应用推广阶段,从此,膝关节交叉韧带手术由原来的单纯依靠手术医生经验,进化到手术医生经验plus机器人导航精准定位的新模式。

经过从2024年机器人发布会到今年8月底的手术操作优化和软件和硬件设施的完善,从2025年9月1日起,骨科与运动医学中心膝关节外科的膝关节前交叉韧带和后交叉韧带重建手术后重返运动率最高的仿生解剖重建术,全面采用顶尖手术医生经验plus机器人导航精准定位的新模式,进一步推动膝关节外科中的运动医学韧带重建手术向数字化、精准化、个性化、微创化和智能化发展。

目前,后交叉韧带(PCL)双束重建在理念上更符合解剖与生物力学要求,能够更有效地恢复膝关节稳定性,但其临床推广应用仍面临诸多挑战:首先,PCL的股骨与胫骨止点区域骨性标志不明显,尤其在关节镜视野下难以清晰辨识,增加了定位难度;其次,手术需精确制备两个独立的骨隧道(分别对应前外侧束ALB和后内侧束PMB),任一隧道的角度、深度或位置偏差均会影响移植物的张力分布和重建后的功能,甚至导致手术失效或术后关节僵硬;此外,PCL毗邻膝关节后方的腘动脉和胫神经等重要结构,在建立胫骨隧道过程中存在钻头过度穿透或导向器放置过深的风险,易造成不可逆的血管神经损伤。综上所述,PCL双束重建的核心挑战在于如何在狭小且高风险的操作空间中精准重建复杂的仿生的(接近天生的)韧带结构,并为移植物在重塑成熟过程中提供良好的力学和结构支撑等愈合环境。在此背景下,在普及了膝关节前交叉韧带单束、双束、翻修等各种术式的机器人辅助手术以后,余家阔教授团队自主研发的全能重建手术机器人系统,为实现更安全、更精准的后交叉韧带双束重建提供了新的解决方案。

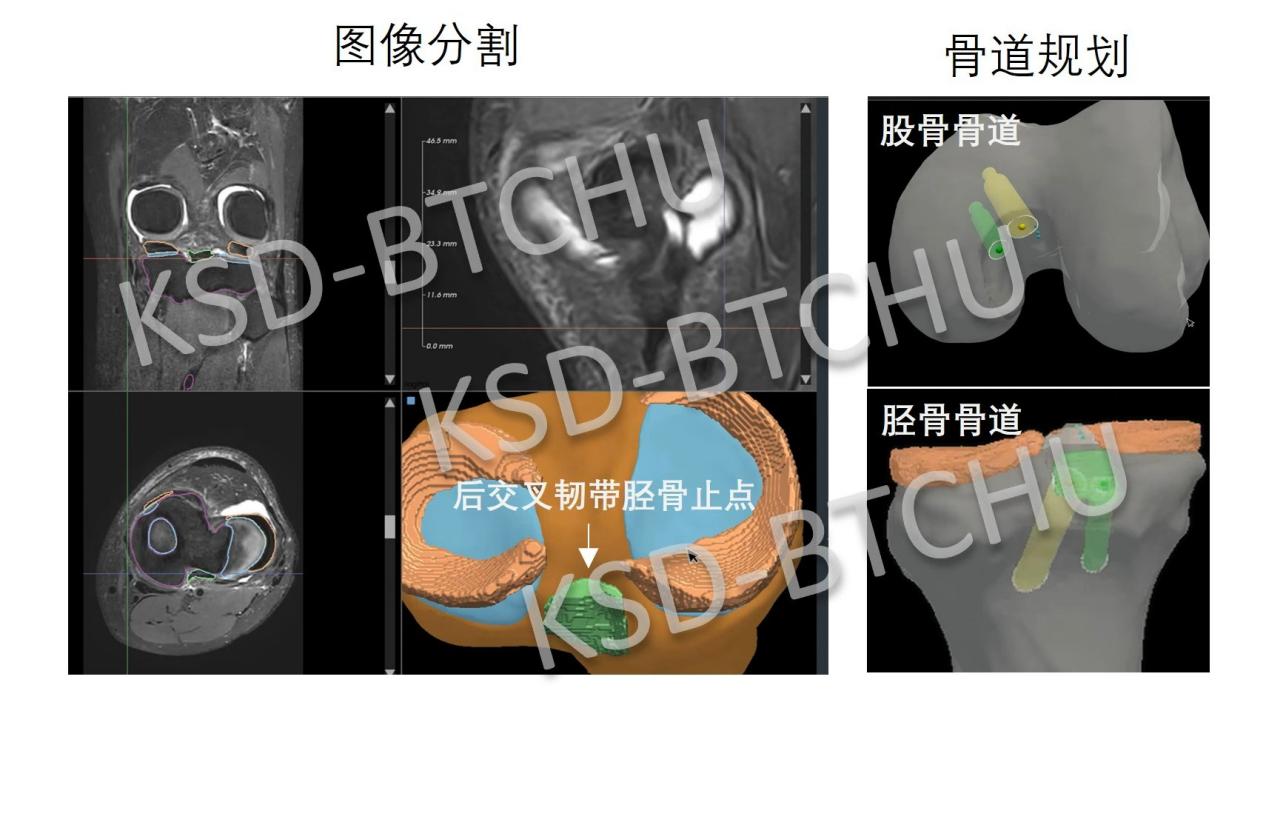

(1) 团队首先采用CT与MRI多模态融合技术,对患者膝关节进行了三维重建,精确标注并重建出后交叉韧带在骨性附着区的足迹(Footprint),并据此完成骨道的精密术前规划。

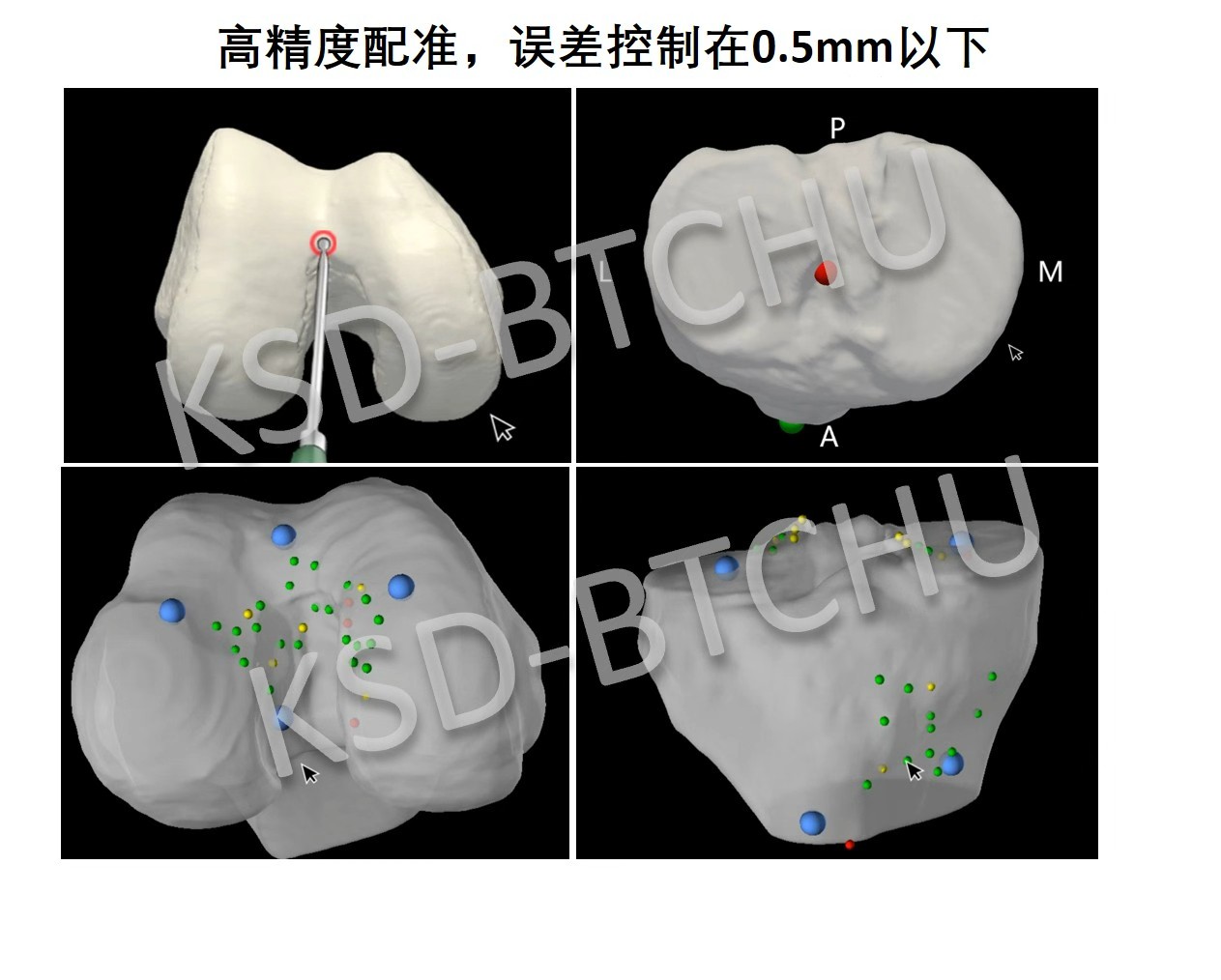

(2)术中首先执行高精度配准,其精度(误差)被严格控制在0.5毫米以内,为后续精准操作建立了可靠的空间基础。

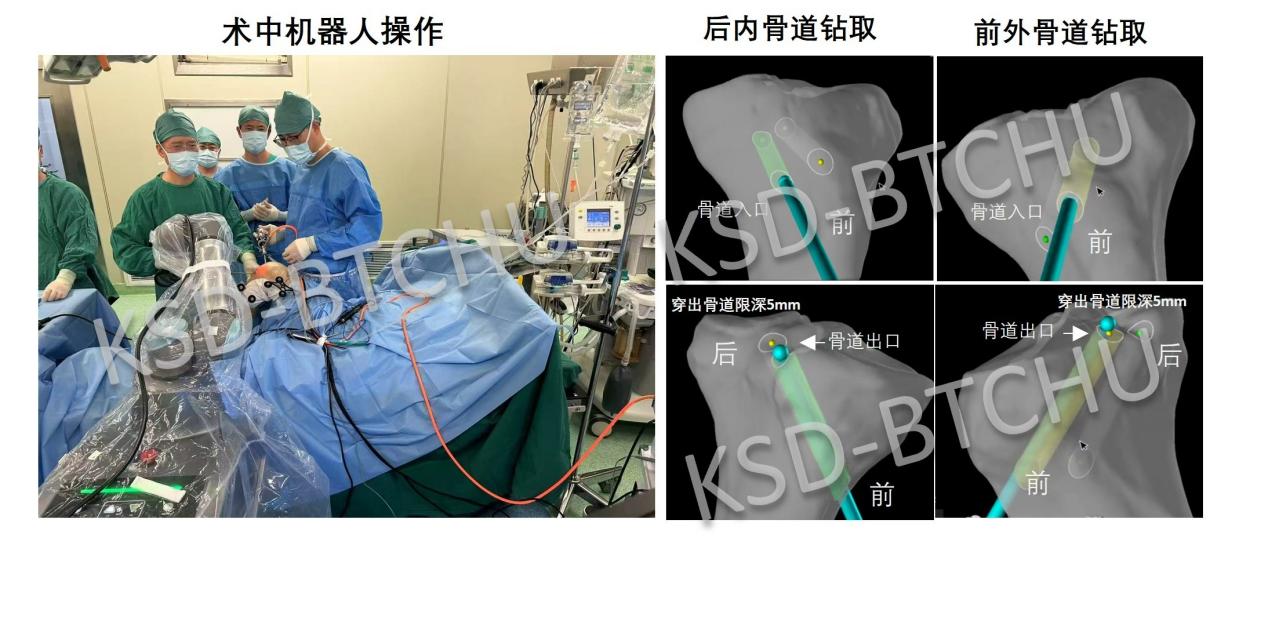

(3)在机器人辅助操作过程中,术者与系统形成人机协同操控。机器人提供实时力反馈和视觉反馈,共同保障操作的精准性与安全性。此外,系统设有5mm的骨隧道钻深限位功能,有效避免了钻头过度穿透,从而保护了后方重要的血管与神经结构。

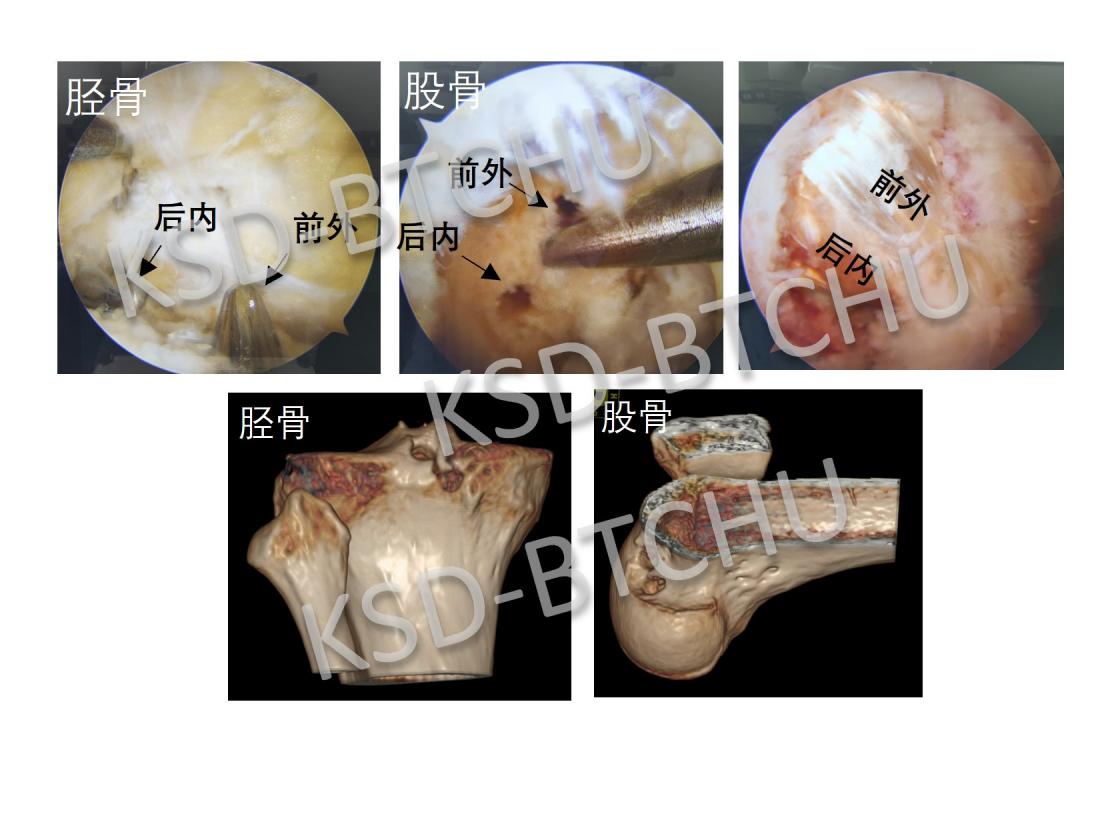

(4)经术中实时导航与术后影像验证,手术结果完美达到预期。所有骨道均精确制备于目标位置,重建韧带形态与张力俱佳,成功恢复了膝关节的稳定性。

综上所述,本技术推动了膝关节外科的运动医学韧带重建手术技术的范式变革,通过实现亚毫米级(<0.5mm)动态实时定位精度,将后交叉韧带(PCL)解剖止点重建从传统的"经验估算"以经验为主,带入"数字导航"时代。这一突破极大提升了手术的精确性与可重复性,降低了手术准入的门槛,也大大缩短了年轻专家的学习曲线,为骨科和运动医学的膝关节外科手术迈向数字化、精准化、个性化与智能化开启了全新篇章。

(余家阔教授团队的膝关节外科是国内知名的成熟度高技术全面的膝关节专科,优先践行骨科与运动医学融合发展模式,在患者和同行中有优良的口碑。支撑余家阔教授团队发展的平台包括临床诊疗平台、教学平台、科学研究平台、医工交叉平台、院企合作平台、体医融合平台、国家级智慧骨关节伤病诊疗与远程智慧康复示范中心平台、骨科与运动医学专科联盟平台和北京市卫生健康委员会“同种异体运动系统结构性组织移植技术”限制临床应用的医疗技术平台。团队强调基础研究对临床提升的重要作用,注重专科专病能力的学科特色建设,将医工交叉和成果转化作为各支撑平台建设和加强的灵魂,并将AI辅助诊断、AI辅助治疗决策、数字化智慧型术前规划、机器人手术、远程智慧康复和疾病发生、发展、治疗、评估、干预和康复的机制研究贯穿到每一种骨关节伤病的诊疗与康复的全生命周期。团队人员中,除了膝关节专科的医生、医师助理和护士以外,还双聘和特聘了人工智能、机器人、数字孪生、新材料、体能训练、体育工程和传感器专家6人,指导医工交叉和智慧骨与关节伤病诊疗的研发工作。团队中还有一支28人的研发生力军,包括还包括博士后3人、医学专业学术型Ph.D 9人,MD 4人,卓越学者型医师八年制(融科4+4 MD)2人,清华大学人工智能学院招生AI专业Ph.D 2人,卓越医师-科学家八年制(新八年制)1人,临床型硕士(专硕)5人,科研助理1人,科研护士1人。团队在骨关节伤病的同种异体组织移植、数字化个性化微创骨关节伤病诊疗、个性化设计3D打印定制医疗器械及其增材制造装备、AI辅助诊断、数字化智慧型术前规划、机器人手术等多领域的研发、转化和自主知识产权医疗器械产业化领域做出了贡献)。

(通讯员:孙义峰,审核:贺洁)

北京清华长庚医院APP

快速挂号